L'occupazione militare del Sud e gli interessi nel Mediterraneo

di Mauro Leoni

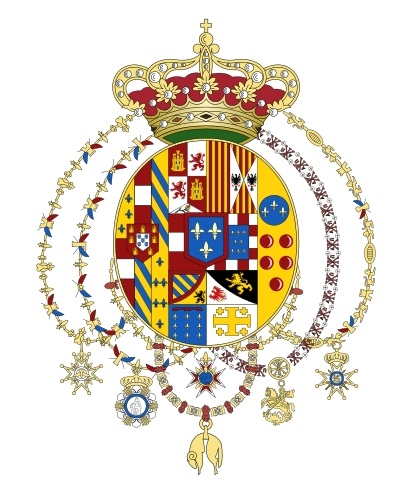

All’Esposizione Internazionale di Parigi del 1856 il Regno delle Due Sicilie si presentò come la terza potenza economica ed industriale d’Europa, con infrastrutture, attività produttive all’avanguardia, trasporti ed una flotta navale tra le più importanti e moderne d’Europa, oltre ad attività agricole e rurali all’avanguardia in quel contesto storico.

La sua flotta poteva degnamente competere con la flotta inglese, francese e spagnola, si avvaleva di eccellenti cantieri navali con adeguate maestranze e di buoni armamenti ed attrezzature fornite dalle fonderie che il Regno aveva sul suo territorio.

Una potenza economica ed industriale che poteva contare non solo sulla flotta ma anche sui molteplici sistemi integrativi terrestri con uno sviluppo viario che toccava quasi l’intero territorio e linee ferroviarie sulle direttrici principali.

Tutto ciò garantiva buone prospettive di crescita, nonostante le tensioni politiche e militari che rimbalzavano da una parte all’altra dell’Europa e dalle quali il Regno cercava di rimanere fuori.

Eppure questa potenza economica ed industriale in espansione al centro del Mediterraneo dava fastidio, dava molto fastidio.

Ma a chi?

Al Papa ed al suo Stato no, in quanto i rapporti di reciprocità erano ottimi, quasi idilliaci, le frontiere quasi inesistenti e gli scambi economici e commerciali buoni.

Ai Granducati di Toscana, Modena e Parma neppure, in quanto avevano obbiettivi economici e finalità strategiche che non andavano ad incrociare i rispettivi territori ed economie; al Regno dei Savoia neppure, perché i loro interessi territoriali, commerciali ed economici avevano altri obbiettivi ed al Regno Lombardo Veneto neppure, poiché obbiettivo dei Savoia.

Neppure la Francia aveva particolari motivi per innescare meccanismi di ostilità nei confronti dello Stato Napoletano, anzi, quasi tutti gli armamenti navali venivano prodotti nella “Real Ferriera di Mongiana” in Calabria.

Persino la flotta Russa godeva di particolari ospitalità nel Mediterraneo, grazie ai buoni rapporti tra i Borbone ed il Governo Russo, consentendo a quest’ultimo l’utilizzo di basi navali nei porti del Regno.

Ma allora a chi il Regno delle Due Sicilie poteva incutere timori tali da destare preoccupazioni ed intraprendere iniziative concrete, tanto da volere, ad ogni costo, la scomparsa del Regno stesso?

Dovevano esserci motivi, elementi ed interessi di notevole importanza.

Ed i motivi, gli elementi e gli interessi non mancavano, anzi, se vogliamo abbondavano, specialmente per le forme di espansionismo coloniale che muoveva le menti nella vecchia Inghilterra, dove i rapporti fra Stato, Chiesa, Massoni costituivano una vera e propria meteorite, pronta a colpire dove i loro interessi potevano essere danneggiati, intralciati o dove potevano rientrare anche lontanamente nei dubbi della corona britannica.

L’Inghilterra aveva già le sue radici nel Mediterraneo con Gibilterra e Malta, aveva interessi e non pochi sull’estrazione dello zolfo in Sicilia, elemento molto importante all’epoca, alla pari del petrolio oggi, ma in quegli anni intervenne un fattore nuovo a determinare ulteriori tensioni e preoccupazioni.

Nel 1859 iniziarono i lavori per la realizzazione del Canale di Suez, opera progettata e realizzata dalla Francia, ma di enorme interesse strategico, economico e coloniale per l’Inghilterra. La potenza e l’espansione del Regno delle Due Sicilie, con la sua imponente flotta, rappresentava un pericolo da non sottovalutare per gli inglesi.

Il canale venne inaugurato il 17 novembre 1869 e le mire imperialiste inglesi si concretizzarono nel 1875, quando essi acquisirono i diritti sul canale, rilevandoli, sembra con non poche forzature, dagli egiziani ed il canale diveniva di fatto un Protettorato Britannico.

Ma la vecchia ruggine tra i poteri inglesi (Stato, Chiesa, Massoni) e le prosperità di Napoli e Roma, rispettivamente attraverso il Regno delle due Sicilie e lo Stato Pontificio, non faceva fare sonni tranquilli agli inglesi, per cui occorreva trovare l’espediente giusto per neutralizzare entrambi.

Dichiarare una guerra apertamente significava coinvolgere altri Stati con il rischio di trovarsi coinvolti in una spirale bellica pericolosa; occorreva trovare gli elementi ed i personaggi che giustificassero una spedizione, senza smuovere molti interessi militari.

L’occasione si presentò quando il Regno Sabaudo si trovò schiacciato dai debiti per le campagne di guerra con gli austriaci e sulla soglia della bancarotta e costretto ad elemosinare aiuti dalle amicizie europee e tra queste dalla Banque Rothschild inglese, che era la più esposta ed interessata al rientro dei consistenti capitali forniti al Piemonte.

Il 5 marzo 1848 veniva promulgato lo “Statuto Albertino”, che sostanzialmente trasformava il Regno di Sardegna in una Monarchia Costituzionale e la Penisola si trovava divisa sostanzialmente in tre Stati, ovvero il Regno di Sardegna, lo Stato della Chiesa ed il Regno delle Due Sicilie; si potrebbe ancora citare la piccola Repubblica di S. Marino, rimasta sempre indipendente e l’area di occupazione Austroungarica, che interessava il Veneto, il Friuli, il Trentino ed una fetta orientale della Lombardia.

Il giovane Francesco II non aveva quell’esperienza e quella scaltrezza necessaria per competere e districarsi con le diplomazie europee e suo malgrado si trovò direttamente coinvolto con l’Inghilterra, prima con la “questione degli zolfi” in Sicilia, quindi, a seguito del rifiuto di partecipare alla campagna di Crimea, ad una certa forma di isolamento diplomatico all’interno dell’Europa. Invece alla campagna di Crimea astutamente partecipò il Piemonte.

Nonostante ciò però, il Regno di Francesco II sulla carta era ancora lo stato più esteso e, teoricamente, più potente della penisola. Disponeva di un esercito di 93000 uomini, ed inoltre di 4 reggimenti ausiliari di mercenari e di una flotta tra le più potenti del Mediterraneo tra fregate, corvette e brigantini a vapore, oltre a vari tipi di navi a vela.

Dare l’assalto quindi al Regno delle Due Sicilie rappresentava sì il modo per risanare le casse del Piemonte a nel porto si trovavano ormeggiate due navi da guerra inglesi, oltre ad una strana e consistente presenza di “operai” presso i magazzini inglesi dell’azienda vinicola Woodhouse e Ingham.

Queste informazioni ovviamente convinsero Garibaldi a dirigersi verso Marsala, dove i vapori piemontesi giunsero nelle prime ore del pomeriggio.

Un’altra strana coincidenza fu il fatto che già nella tarda serata, alle camicie rosse dei garibaldini si unirono circa 500 “picciotti” capitanati dai fratelli Sant’Anna.

Qui si completava la prima fase dell’intervento inglese nella conquista armata del Regno delle Due Sicilie; la seconda fase fu messa in atto attraverso le corruzioni e la valorizzazione di piccole bande di malavitosi e delinquenti comuni, fatti uscire dalle galere del Regno di Napoli a mano a mano che i garibaldini avanzavano prima in Sicilia quindi in Calabria.

A Teano Garibaldi consegnava a Vittorio Emanuele la quasi totalità della ricchezza «napoletana». Camillo Benso di Cavour poté saldare i suoi enormi debiti con i Rothschild e gli inglesi avevano ottenuto il dominio sul Mediterraneo.

Gli inglesi erano a conoscenza che le organizzazioni dei “picciotti” siciliani si configuravano come strettamente legati alla città, agli affari malavitosi e criminali, ma anche agli apparati del potere istituzionale, in quanto cercavano di influenzare i processi politici strumentalmente per la conservazione ed il rafforzamento della propria élite e dominio. Fu facile quindi dirottare, anche con cospicue risorse economiche, manovalanze che tornarono molto utili ai pochi volontari sbarcati con Garibaldi.

Dopo l’avanzata, Garibaldi aveva lasciato in Sicilia un clima di grande conflittualità, quindi fu gioco facile per coloro che ne ebbero l’opportunità di approfittarne. Tra questi i picciotti, le bande di delinquenti che avevano aiutato Garibaldi ed i “signori” che avevano gestito la manovalanza criminale prima dell’arrivo dei piemontesi.

Approfittatori senza scrupoli, per di più appoggiati dalle forze militari oramai piemontesi presenti, erano personaggi che si spartivano il territorio ed i proventi degli affari con i loro maneggi politici, e ricavavano ricchezza e potere con il supporto della delinquenza organizzata. a cui i piemontesi si appoggiarono per mantenere un presunto ordine pubblico, determinandone così un salto di qualità. Era nata la “mafia”.

Dopo il suo passaggio, considerato che non offriva nulla di suo, Garibaldi fu molto riconoscente con coloro che avevano contribuito al successo della sua impresa: ladri, assassini, avanzi di galera e delinquenti comuni, gruppi dediti a crimini comuni, anche di basso profilo, ma non privi di una certa influenza socio-politica, ai quali inoltre furono affidate cariche e mansioni per mantenere l’ordine e la sicurezza di Napoli, Palermo e di tutto il Sud della Penisola, ponendo così le basi per la nascita di mafia, ‘ndrangheta e camorra.

Ben presto però le circostanze si evolsero in modo diverso e contro i piemontesi.

La scintilla fu data dall’obbligo della leva militare obbligatoria imposta dai piemontesi, un obbligo che nel Regno delle Due Sicilie non esisteva e che gli occupanti imposero con una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1861. La disposizione inizialmente fu sottovalutata dai siciliani, i quali non volevano prestare servizio per un esercito che finalmente cominciarono a conoscere come occupante e non come liberatore. Si trattava di una disposizione che veniva imposta da un esercito straniero, per servire un ideale completamente avulso dal contesto isolano.

Il servizio di leva, oltretutto, teneva lontani per sette lunghi anni moltissimi giovani siciliani dalle loro famiglie e dalle loro terre, e dal loro lavoro da cui traevano il loro unico sostentamento. Partendo i giovani, per le famiglie che rimanevano era la fame e quindi la morte. Inoltre i figli dei ricchi e dei mafiosi, pagando, erano esonerati dal servizio militare, venendosi così ad instaurare un forte risentimento contro le classi privilegiate, compresa la Chiesa, che si erano appropriate di latifondi, proprietà terriere e demaniali.

Ne seguì che quasi tutti i giovani chiamati alle armi furono costretti a darsi alla macchia, preferendo al richiamo obbligatorio, la vita da perseguitati sulle montagne che sovrastano Castellammare del Golfo, piene di anfratti naturali e grotte. Ma non potendo vivere a lungo nel freddo e nei disagi di una vita senza scopo e da ricercati, i giovani renitenti alla leva, considerati disertori, decisero di inaugurare il 1862 insorgendo contro il vessatorio potere straniero.

Nasceva il Brigantaggio, ovvero la resistenza armata all’occupazione piemontese.

Il 2 gennaio 1862, nei pressi dell’abitato di Castellammare, si riunirono circa 400 giovani, ed occuparono senza paura il paese, preceduti dai due popolani Francesco Frazzitta e Vincenzo Chiofalo; assalirono l’abitazione di Bartolomeo Asaro che era il Commissario di leva e del Comandante della Guardia Nazionale Borruso, due turpi personaggi dell’odiato governo che furono trucidati e le loro case bruciate.

Ma la furia vendicativa dei piemontesi non si fece attendere e l’indomani, mentre un drappello di soldati si dirigeva verso Castellammare, due navi da guerra sbarcarono al porto centinaia di bersaglieri che diedero la caccia agli insorti mentre, dalle stesse navi, i cannoni sparavano colpi di cannoni e mortaio verso la montagna sovrastante il paese.

Le truppe regie, nei loro frenetici rastrellamenti riuscirono a trovare in contrada “Villa Falconeria” soltanto un gruppetto di gente che si era ritirato e nascosto in quella campagna forse per non trovarsi coinvolto negli scontri che avvenivano in paese.

In quella circostanza, che fu la prima della serie di innumerevoli crimini contro l’umanità perpetrato dai piemontesi nel Sud della penisola, i bravi bersaglieri, per non andare via a mani vuote, adempirono al loro “compito di giustizia” fucilando tutta quella gente, senza processo e senza tanti complimenti Ecco l’elenco delle sette vittime, persone pericolosissime per le autorità e per le truppe piemontesi: Mariana Crociata, di anni 30 cieca, analfabeta; Marco Randisi di anni 45, storpio, bracciante agricolo, analfabeta; Benedetto Palermo di anni 46, sacerdote; Angela Catalano di anni 50 contadina, zoppa, analfabeta; Angela Calamia di anni 70, handicappata, analfabeta; Antonino Corona, handicappato di anni 70 e la pericolosissima Angela Romano di appena 9 anni.

Era iniziata l’occupazione armata del Sud della penisola, mentre il Piemonte saldava il suo debito con la Banque Rothschild, l’Inghilterra si garantiva la libera circolazione delle sue navi nel Mare Eorum (non più Nostrum) ed il Sud della penisola finiva schiacciato, depredato, massacrato e vituperato dagli occupanti.

Mauro Leoni