Lo scopritore della Primula palinuri: Fabio Colonna

di Giovanni Cammarano

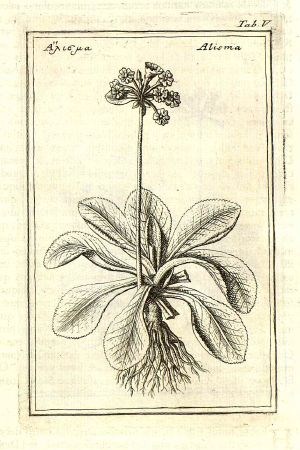

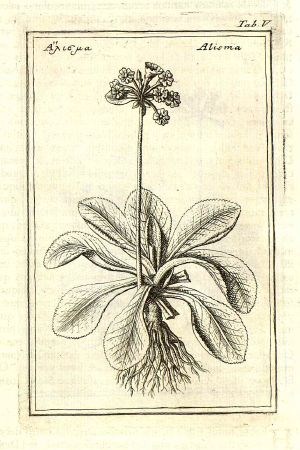

La prima rappresentazione della Primula di Palinuro risale al 1592, anno di pubblicazione del Phitobasanos, un trattato di botanica del medico napoletano Fabio Colonna (1567-1640). Nella Tab. V del testo compare uno schizzo della Primula sotto il nome di Alisma, mentre in alto a sinistra è lo stesso nome, ma in greco. Nelle intenzioni dell’autore il trattato, che letteralmente ha il significato di Tortura delle Piante, intendeva chiarire il linguaggio botanico e precisare l’identificazione delle piante. Il Colonna, già studente di giurisprudenza, si convertì alla botanica per curarsi del “mal caduco” (l’epilessia) e si sarebbe affermato come uno dei più autorevoli botanici allora conosciuti. Non a caso Carlo Linneo, celebre botanico sistematico, lo definì il “primo di tutti i botanici”.

La tavola disegnata dallo stesso autore è accompagnata da un’accurata descrizione della pianta e a pag. 5 del volume l’autore afferma: “…in Palinuri rupibus humidis frequens” (trad.: frequente sulle rupi umide di Palinuro). La precisione dell’annotazione e l’assenza di riferimenti ad altre località fanno supporre che il disegno sia stato eseguito a Palinuro ritraendo il soggetto dal vero. Altri autori italiani contemporanei del Colonna come Matthioli (1554) o Aldrovandi (1551), ma citiamo anche Joachim Camerarius il giovane, che italiano non era ma che tradusse l’opera del Matthioli, ebbene nessuno di loro fa menzione della pianta. È lecito pensare, dunque, che la pianta sia stata rivelata al mondo dei cultori, quasi certamente, dal Colonna.

Ma perché il Colonna attribuisce all’erbacea il nome Alisma?

Per renderci conto dell’incertezza esistente all’epoca circa l’attribuzione della Primula scorriamo l’Index del De Historia del Teophrasto (di cui parleremo in seguito). Nell’edizione del 1644 a cura di J. Van Stapel Bodaeus nella descrizione data dell’Alisma troviamo: Alifma Diosc. an aurícula ursi 699,2.700,1. An primula veris 700,1. An plantago aquatica 700,2. An chrysantemum 700, 1. An saponaria ibid. • Unde didum 700,2. Alcea cur didum ibid. Ejus descriptio & genera 700. La cui traduzione è: Alisma del Dioscoride o Aurìcola ursi o Primula veris o Plantago acquatica o Chrysantemum o Saponaria.

Come si può notare sono accomunate, sotto il nome Alisma, piante molto diverse e questo perché le piante erano assimilate in base agli effetti curativi o ad altre analogie. Anche se bisogna pur dire che lo stesso Teophrasto introdusse per primo una classificazione delle piante basata sugli aspetti esterni.

L’equivoco andò avanti per secoli. Per questo Fabio Colonna, pur riconoscendo nella pianta da lui disegnata a Palinuro un genere appartenente alle Primule di Primavera, le attribuisce il nome Alisma in quanto 1) riconosce in essa la descrizione fatta da Plinio nel Lib. 25 al c. 10 del Naturalis Historia. Il Colonna cita in proposito il Dioscoride (che richiama Plinio) che tra i possibili utilizzi dell’Alisma suggeriva anche questo: ”il peso di una dracma di radice bevuta col vino è utile contro il veleno sia delle rane che delle lepri di mare”!. 2) altro motivo è che l’Alisma è una pianta acquatica; analogamente la Primula p. ama vegetare nei pressi del mare.

Nel 1785 il Petagna chiarisce definitivamente la catalogazione della nostra Primulacea.

Ricorrendo all’etimologia, il nome Primula deriva dalla locuzione latina Fiore di primavera e prima ancora dal latino primus. Nel sec. XVI col termine “primula” erano indicati, infatti, i fiori che sbocciavano subito dopo il periodo invernale, era il caso delle margheritine (Bellis perennis) dette anche Primuline. In seguito il termine si restrinse alla pianta oggi conosciuta come Primula comune e col nome Primula si passò a indicare l’intero genere botanico.

Oggi disponiamo di un’infinità di riferimenti bibliografici, ma fino a tutto il sec. XVI i testi di informazione per la botanica erano essenzialmente due, entrambi databili al I sec. d.C. Uno era il De Materia Medica, un trattato di farmacopea in cinque volumi scritti dal chirurgo greco al servizio dell’esercito di Nerone, tale Dioscoride Pedanio da Anazarbos in Cilicia. L’altro testo è il Naturalis Historia, enciclopedia naturalistica scritta da Gaio Plinio Secondo detto Plinio il Vecchio (23–79 d.C.). Sia Dioscoride sia Plinio ebbero come fonte comune Sestio Nigro (epoca Augustea). Ma ancora prima, nel IV sec. a.C., Teofrasto Eresii (371-287 a.C.), allievo e successore di Aristotele alla direzione del Liceo, aveva tramandato il trattato De Historia Plantarum, di cui il nono libro, apocrifo, è arrivato fino a noi. Altri autori ci furono, come Ippocrate e Cràteua il rizotomos (“raccoglitore di radici”), medico al servizio di Mitridate (re del Ponto nel II sec. a.C.), ma dei loro scritti si sono perse le tracce.

Ci pare opportuno aggiungere che del De Materia Medica si sono conservate due preziosissime edizioni sotto forma di codici miniati, una, conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, è il Dioscoride Napoletano (attribuito alla fine del VI sec.), il secondo è il Dioscoride Viennese (+512), conservato presso l’Österreichische Nationalbibliothek di Vienna.

Il trattato Ricerche sulle Piante di Teofrasto, fu tradotto e pubblicato in varie edizioni da Teodoro Gaza (1415?-1475) umanista bizantino profondo conoscitore del greco e del latino. Questi tradusse, tra le tante, anche le opere zoologiche di Aristotele contribuendo notevolmente allo sviluppo delle scienze biologiche dei secoli XV e XVI. Gaza iniziò la sua prolifica attività di traduttore nel 1449 alla corte del pontefice Niccolò V; nel 1455 fu a Napoli alla corte Aragonese di Alfonso il Magnanimo. Poi soggiornò in varie località dell’Italia meridionale e nel 1474 si ritirò a Policastro nella Badia di San Giovanni a Piro, che gli era stata donata per i suoi servigi di umanista dal cardinale Bessarione, di cui fu procuratore e fattore generale. Qui morì nel 1475.

Giovanni Cammarano