Sono diverse le tesi storiche in merito ai primi insediamenti urbani e di fortificazione dell’area che comprende Palinuro ed i suoi dintorni.

Sono diverse le tesi storiche in merito ai primi insediamenti urbani e di fortificazione dell’area che comprende Palinuro ed i suoi dintorni.Ipotesi che emergono forse anche dal fatto che non è mai stata intrapresa una concreta, sistematica e valida indagine sui siti archeologici e sulle aree che circondano Palinuro, fatte salve quelle sporadiche ricerche effettuate a “macchia di leopardo”.

Non intendo entrare nel merito, vorrei solo analizzare alcuni aspetti e soffermarmi su qualche considerazione che può emergere da studi e pubblicazioni che riguardano l’evoluzione degli insediamenti in Palinuro.

Un primo spunto si può ricavare da quanto riporta Emanuele Greco nel volume intitolato “Velia e Palinuro. Problemi di topografia antica”, dove cita:

“A ben guardare le poche fonti su Palinuro, c’è da dire che molto scarsi sono gli elementi di giudizio che da esse si possono trarre; gli aspetti più interessanti sono quelli che si possono ricavare dalla osservazione che storici e geografi antichi qualificarono sempre Palinuro come una pura entità geografica (akroterion, promontorio), cui non si accompagna mai alcun riferimento ad agglomerati umani, neppur modesti; il che dovrebbe significare che dell’antico abitato di Palinuro si era persa memoria e che in età recente nell’area del promontorio non aveva radici nessuna comunità di un certo rilievo” (pag. 94).

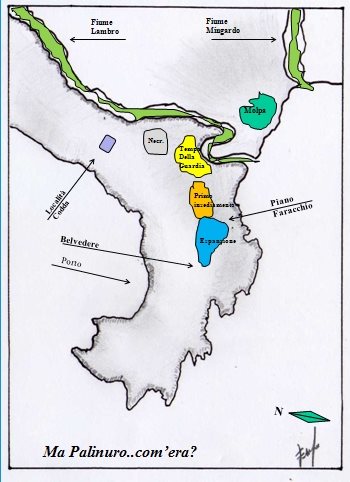

Nello stesso trattato però (pag. 99), Emanuele Greco annota: “ …proporrei quindi di mutare prospettiva e di identificare con Molpa l’abitato di Tempa della Guardia e cercherei il nucleo di Palinuro nel luogo dove naturalmente viene di collocarlo e cioè sul promontorio omonimo”.

Appare però piuttosto problematico ”mutare la prospettiva” come proposto da Emanuele Greco, innanzitutto perché le due entità territoriali sono divise dall’alveo del fiume Lambro ed inoltre perché storicamente restano ancora elemento di disquisizione i confini di dominio del potere Eleatico da quello di interesse di Sibari; infatti molti studiosi collocano nelle adiacenze dei due fiumi Lambro e Mingardo proprio quel confine territoriale tra le due potenze dell’epoca.

Nel contempo appare piuttosto difficile credere che, mentre emergono risultanze archeologiche in zona San Paolo e Tempa della Guardia, si possa pensare all’assenza di agglomerati umani, anche se modesti come dice il Greco, nelle adiacenze del promontorio.

Indubbiamente le presenze umane nelle adiacenze del promontorio dovevano essere di modesta entità, ma non per questo però di scarso interesse strategico, se fino al 510 a.C. Tempa della Guardia è nell’ambito territoriale del potere di Sibari (cfr. pag. 96) e dopo il 500 a.C. passa sotto il controllo eleatico. Lo stesso Emanuele Greco afferma: “Non credo, però, che si possa inferirne che Palinuro ed il suo porto siano al di fuori dall’area d’influenza o di controllo politico di Velia, almeno a partire da un certo periodo in poi…” (cfr. pag. 94).

Palinuro quindi viene a trovarsi in un punto strategico non solo per il controllo dei mari, ma anche per le penetrazioni nell’entroterra, per cui la presenza umana, anche solo sotto il profilo strategico, è indubbia.

Le ricerche storiche ed archeologiche quindi ci forniscono gli elementi per ritenere verosimile la presenza abitativa, e possiamo anche aggiungere che la conformazione ambientale e territoriale suffragava certamente questa ipotesi, in quanto il territorio compreso tra la località Codda ed il promontorio offre tutte le caratteristiche necessarie per un insediamento abitativo nelle epoche di cui discutiamo, sia sotto il profilo strategico che di risorse.

La Tempa della Guardia gode di un’eccellente visuale per il controllo del mare quasi per centottanta gradi e nelle giornate limpide, non rare in un ambiente quasi sempre ventilato, poteva spaziare con la vista dalle coste poste a sud-est a quelle del versante nord, mentre il versante est, con il fiume Lambro e con le sue ripide pareti, assicurava una buona barriera difensiva.

Unica via di accesso, oltre a quella del litorale marino, il tratto di territorio che dal fiume Lambro porta al mare attraverso la Località Codda, un lembo di terra facilmente controllabile.

Completava gli elementi difensivi il fattore, non secondario, che gran parte del litorale in esame era composto da scogliere, quindi non facilmente utilizzabile per eventuali tentativi di sbarco.

All’epoca dei fatti in narrazione si può ipotizzare una presenza abitativa composta da poche decine, forse qualche centinaio, di soggetti umani, che potevano disporre di buone risorse per ogni necessità: abbondanza d’acqua, una vegetazione ricca di frutta ed in grado di offrire sufficienti risorse di legname, terreni fertili per coltivazioni, selvaggina sia stanziale che migratoria, copiose risorse del mare.

E’ verosimile che gli insediamenti abitativi si propagassero dalla Tempa della Guardia verso il promontorio attraverso il versante sud-ovest, dove in tempi successivi poi venne edificato il

“Casone” e continuando a metà costa si spingessero fino a lambire il “Belvedere”, passando sotto

“Piano Faracchio”, con realtà abitative molto spartane; in alcuni studi e ricerche, in queste zone sono state riscontrate tracce che fanno ritenere probabile la presenza umana intorno al IV sec. a.C. (cfr. E. Greco), mentre appare verosimile che il pianoro di S. Paolo, ad est della Tempa della Guardia, venisse adibito alle tumulazioni (cfr. Museo).

Durante il periodo romano probabilmente l’insediamento venne esteso sia verso Piano Faracchio che verso il Belvedere, probabilmente sempre per esigenze strategiche; infatti dalla Tempa della Guardia non si dispone di un buon controllo del litorale adiacente il lato est della Molpa fino alla foce del fiume Mingardo. Ecco quindi la necessità di avere dei punti di sorveglianza più affidabili.

E’ probabile che in questo momento storico l’abitato si sia esteso anche verso il mare, completandone il contesto abitativo in epoca medievale.

Secondo voci, che non hanno mai trovato fondamento o riscontro, ma che potrebbero avere un qualche collegamento storico, la zona di Palinuro ha rappresentato, per un certo periodo, una tappa intermedia di quarantena per alcuni Templari che di rientro dalla Palestina erano diretti a Carcassonne, nel sud della Francia, e lo scrivente ricorda strane simbologie in un luogo particolare, che non serve neppure citare perché oramai inesistente.

Con il passare degli anni ed in epoca rinascimentale le precedenti civiltà e le realtà abitative e strategiche iniziali erano oramai scomparse rimanendo nell’oblio. Quei pochi reperti, che sono stati poi riportati alla luce, molto spesso sono stati abbandonati alle incurie del tempo ed al proliferare di erbacce, provocando forse, non sappiamo se di proposito o per casualità, la distruzione di immensi tesori della storia. Siamo però convinti che Palinuro ed i suoi dintorni conservino ancora immensi elementi storici e ricchezze archeologiche ancora da scoprire.

La riscoperta e la valorizzazione dell’archeologia e dei monumenti storici abbinati alle bellezze naturali che Palinuro possiede rappresentano un valore inestimabile di sviluppo, conoscenza, economia e turismo. Basterebbe saperne valorizzare gli aspetti attraverso coordinamenti seri ed efficaci.