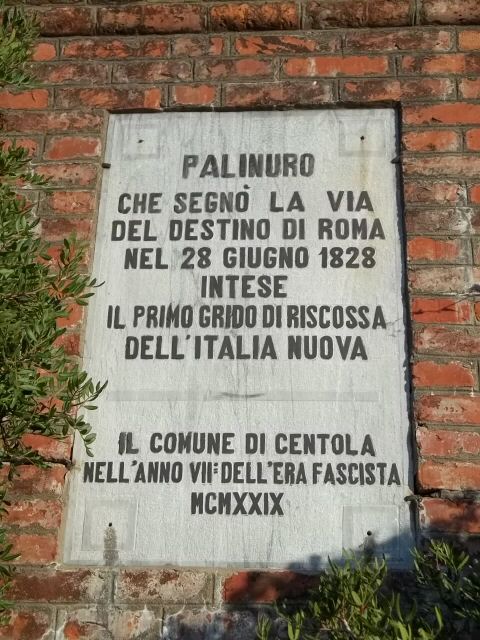

Sulla strada che dall'abitato di Palinuro conduce al porto, alle spalle della cosiddetta "rotonda", tra la pietraia, la finosa ed i lentischi, è posta una lapide che ricorda i moti del 1828.

Sulla strada che dall'abitato di Palinuro conduce al porto, alle spalle della cosiddetta "rotonda", tra la pietraia, la finosa ed i lentischi, è posta una lapide che ricorda i moti del 1828.L'epigrafe recita: "PALINURO, CHE SEGNO' LA VIA DEL DESTINO DI ROMA, NEL 28 GIUGNO 1828 INTESE IL PRIMO GRIDO DI RISCOSSA DELL'ITALIA NUOVA"; un amico di Palinuro un giorno mi fece notare che appariva strano però che sulla lapide non ci fosse alcun nome di chi segnò quella "via".

Andiamo per ordine e cerchiamo di capire a cosa si riferisce quella lapide e…forse perché non vi sono stati incisi nomi.

Nella surriscaldata atmosfera civile, militare e sociale, compresa nel periodo che va dal 1750 al 1850, si concretizzarono e svilupparono nell'Europa continentale una serie di eventi e circostanze che coinvolsero anche la penisola Italiana.

La rivoluzione francese aveva esportato idee e tensioni suscitando, specialmente nella penisola, sentimenti indipendentistici e rivoluzionari, coinvolgendo ambiti sociali, culturali e di una certa nobiltà, essendo gran parte del ceto medio e quello più basso dei braccianti e lavoratori praticamente esclusi non tanto per propria volontà quando per la scarsa cultura.

L'istruzione era appannaggio delle classi nobili e del clero e gli spazi per proteste o dissensi delle classi più basse, molto limitati o quasi inesistenti per le repentine e cruente repressioni.

La penisola per di più, mancava di qualsiasi identità propria, suddivisa com'era in una ventina tra Stati, Statarelli, Principati, Ducati ecc., quasi tutti sotto una qualche influenza straniera, diretta o indiretta (Francia, Austria, Spagna, Inghilterra, Russia).

Vincoli dinastici strani, intrecci matrimoniali di comodo, interessi o debiti di Stato, ecc vincolavano e condizionavano anche i rapporti tra uno Stato e l'altro, tra un Principato e l'altro e così via; in tal modo il dominio sulla penisola oltre ad essere condizionato dalle suddette Potenze, era anche strumentalizzato per uno sfruttamento radicale delle risorse del territorio e del lavoro degli abitanti.

L'epopea napoleonica apparentemente portò nuove idee e nuove prospettive ma in realtà ingigantì e fece esplodere un'insieme di tensioni che in teoria avrebbero dovuto essere "rivoluzioni" ma che in realtà si ridussero a meri tumulti o piccole rivolte, quasi sempre prevedibili ed aspramente represse laddove i francesi non erano ancora arrivati ed ancor più duramente nelle zone occupate dalle truppe francesi

La rivoluzione francese era nata in ambiti culturalmente piuttosto elevati, mentre nella penisola regnavano scarsezza culturale, paura delle repressioni e carenze di obbiettivi per cui i fallimenti della fine del 1700 furono la logica conclusione dei tumulti e delle sommosse di quel periodo, tra l'altro sempre represse con crudeltà e durezza.

Per coloro che al termine dell'avventura non era possibile rifugiarsi presso Stati o Ducati amici e tolleranti non rimaneva alternativa che darsi alla macchia andando, in moltissime circostanze, ad incrementare quel fenomeno sempre presente e latente che era il brigantaggio.

Si trovavano quindi spesso fianco a fianco incalliti malavitosi e contadini ridotti alla fame, disertori ed idealisti dissidenti, soggetti clericali e nobili caduti in disgrazia.

Le origini del brigantaggio sono lontane nel tempo e nella storia ma in quel contesto storico (1750-1860) le bande di briganti hanno caratterizzato l'intera penisola per gli intrecci politici, religiosi e insurrezionali, trovandole coinvolte anche nei moti risorgimentali.

Esiste un'ampia trattazione storica e culturale sul fenomeno del brigantaggio e del banditismo nel periodo a cavallo tra il 1700 ed il 1800, in particolar modo quello sviluppatosi nella parte meridionale della Penisola, sia per quanto riguarda il periodo antecedente l'Unità d'Italia che in quello successivo e Bande di disperati, particolarmente violente e sanguinarie con atti compiuti con efferatezza e violenza, hanno imperversato in quel periodo storico per l'intera Penisola, nei confronti non solo delle Istituzioni ed il "sistema" ma anche nei confronti di popolazioni inermi ed indifese: le bande di Fabrizio Ruffo detto "il brigante porporato" per la Calabria, Campania e Molise oppure quella di Michele Pezzo detto "fra diavolo" nell'area laziale ed umbro-marchigiana ecc. ecc.. facevano scuola e proseliti.

Tra i contrafforti del Cilento e lungo le coste spesso pur braccati da più direzioni erano disposti a tutto pur di sopravvivere e nonostante la presenza di numerose postazioni militari, tra cui le principali erano quelle di S. Maria di Castellabate, di Acciaroli, Palinuro e Scario, riuscivano a trovare convivenze e protezione, oppure allacciarono rapporti spesso di convenienza con la banda del "brigante porporato", "…tal Fabrizio Ruffo, principe calabrese, fatto cardinale da Pio V, opportunista, doppiogiochista e meschinamente disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi" lo descrive Montanelli ne "l'ITALIA GIACOBINA E CARBONARA" e conclude affermando che: "…patteggiò con tutti, anche con i più infami e sanguinari briganti…" .

L'alternarsi a Napoli di francesi, spagnoli, austriaci, borboni ecc. non faceva che accrescere le schiere dei dissidenti e le fila dei briganti e si mettevano le basi per creare quei canali di collegamento tra gli uni e gli altri.

Il Cilento vide la presenza di molteplici presenze di bande di briganti e la loro permanenza fu tra le più durature anche perché le caratteristiche orografiche del territorio offriva nascondigli sicuri e le popolazioni non sempre particolarmente ostili a questa massa di sbandati, ancor prima di briganti, subirono però anche le repressioni più drammatiche e cruente.

Nel caos di quei momenti "era uno stillicidio di azioni guerrigliere di cui era difficile distinguere il movente politico da quello del saccheggio" (Montanelli – L'ITALIA GIACOBINA E CARBONARA).

Da tali contesti nacquero i moti rivoluzionari del Cilento nel 1828 e fece da collante l'alleanza tra il gruppo dei Filadelfi di Napoli con a capo Antonio Gallotti, una società segreta molto simile alla Massoneria , a cui faceva capo il canonico Antonio Maria De Luca, originario di Celle di Bulgheria e già parlamentare a Napoli nel breve periodo costituzionale, unitamente ad elementi della Carboneria ed altri dissidenti ai quali si aggregò anche la banda dei fratelli Capozzoli.

Questo connubio di alleanze programmò l'insurrezione che sarebbe dovuta avvenire tra il 25 maggio ed il 25 giugno del 1828 mediante l'occupazione del Forte di Palinuro per impadronirsi dell'armamentario del Forte stesso, che ritenevano consistente , ed estendersi gradualmente a tutto il Salernitano ed il Sud.

La notte tra il 27 ed il 28 giugno scattò l'azione e conquistarono facilmente il Forte dove però trovarono pochissime armi e una esigua quantità di polvere da sparo, conseguenza del tradimento di tal Carlo Iovine di Angri; nonostante ciò incontrarono l'euforia delle popolazioni locali che si unirono agli insorti ad allargarono l'insurrezione a Camerota, Celle, Bosco e tutto il bacino del fiume Mingardo.

Francesco I° da Napoli inviò circa 8000 uomini per sedare la rivolta, al comando del Maresciallo del Carretto il quale costrinse gli insorti a ritirarsi tra le montagne e nei pressi di Bosco gli insorti oramai a corto di rifornimenti, munizioni e risorse decisero di darsi alla macchia mentre altri furino costretti alla resa a Vallo della Lucania.

Del Carretto fece radere al suolo l'abitato di Bosco dai cannoni delle sue truppe e nei confronti di coloro che caddero nelle mani degli uomini di Francesco I° usò una ferocia spietata .

Il canonico De Luca ed i Fratelli Capozzoli sfuggirono alla cattura ma mentre la banda Capozzoli riusciva a rifugiarsi in Corsica, il canonico De Luca si consegnò spontaneamente a Del Carretto per evitare che l'abitato di Celle venisse rasa al suolo come Bosco; dopo un sommario processo fu fucilato a Salerno il 24 luglio 1828.

I fratelli Patrizio, Donato e Domenico Capozzoli, originari di Monteforte Cilento, tornarono tra le montagne del Cilento l'anno successivo, ripresero l'attività di brigantaggio e vennero arrestati il 17 giugno del 1829 dopo un conflitto a fuoco con le truppe di Re Ferdinando.

Subirono anch'essi un sommario processo e fucilati dieci giorni dopo a Palinuro, presumibilmente a poche centinaia di metri da dove oggi si trova l'epigrafe citata all'inizio, fu loro mozzata la testa ed esposta nei paesi limitrofi.

Altri due fratelli Capozzoli, Luigi e Gaetano, ripresero le gesta dei fratelli circa un ventennio dopo (1848) e mentre il primo fu ucciso in un conflitto a fuoco il 26 settembre 1849 il secondo fu catturato e condannato ma nel 1860, con la nascita del Regno d'Italia, fu liberato e gli fu riconosciuto anche un vitalizio.

L'attività del brigantaggio, in quel contesto storico, molto spesso ha assunto risvolti insurrezionali e connotati politici e sociali, subendo repressioni durissime non solo in epoca napoleonica e borbonica ma anche risorgimentale, e sono in molti che continuano a chiedersi se i briganti siano da considerare delinquenti o patrioti?

La scrittrice Marina Carrese ne il "BRIGANTAGGIO, LEGITTIMA DIFESA DEL SUD" scrive: "Cosa fu veramente il Brigantaggio e chi furono i briganti? Delinquenti o resistenti, malfattori o patrioti? Non è difficile intuire quanto vale la risposta a questa domanda e perché la questione Brigantaggio sia la prima da risolvere e la più dolorosa".

Forse, oggi come ieri, questi dilemmi potrebbero spiegare perchè sulla lapide posta a Palinuro sulla strada del porto non è mai stato scritto alcun nome.